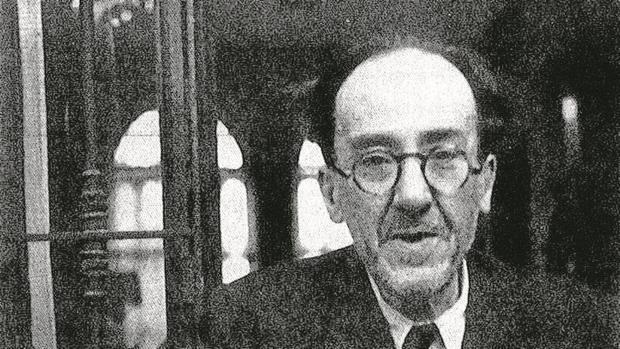

Por F. Enrique, en el 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado

Y cuando llegue el día del último vïaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

(Antonio Machado – Retrato)

Recuerdo que conocí el nombre de la localidad francesa de Collioure, cuando empezaba mi adolescencia, a través de Serrat y el disco antológico que le consagró al poeta sevillano. Es muy difícil evaluar la contribución del cantante a la reivindicación de Antonio Machado y la importancia del papel que tuvo en ubicarlo en el alma popular, pero, sin duda, fue importante; se ha demostrado que la canción es la forma más eficaz y perdurable de hacer llegar la poesía. De todas formas, la altura literaria y humana de Antonio le había permitido sobrevivir a tanto olvido sobrevolando el estigma de su pasado republicano. No deja de sorprender que las autoridades franquistas hicieran un par de intentos de repatriar sus restos y que, incluso, tuviera su espacio en los libros de bachillerato. Alguien dijo que nada hay más profundo y entrañable en el reconocimiento de un poeta que sus versos sean leídos en un aula por aquellos que aún sueñan, en una edad en la que marcan mucho los detalles, los cuadros en el aire que se acumulan en la memoria. Esos libros en los que, a veces, solo venía un verso suelto que nos servía como ejemplo de alguna figura retórica o, como mucho, una estrofa para dejarnos constancia de la belleza de un serventesio que repetiríamos como si formara parte de un rito que no queríamos que se nos escapase y que representaba algo nuestro que no podíamos definir pero reconocíamos con claridad y lo utilizaríamos como referencia, a poco que se terciara, de lo que creíamos eterno o merecía serlo, lo que podría haberse dicho en cualquier momento y siempre tendría vigencia. Creo que aquellos niños que acogimos aquella poesía como si ya perteneciera a algo que estaba en nuestro interior no hubiéramos podido explicar aquel encuentro ni haber percibido como un hombre se fundía desde un profundo intimismo con el mundo de los otros, con las preocupaciones de un país, esa España que dejaba escapar sus oportunidades anclada a una vieja barca que no encontraba nunca el momento de partir, que no acababa de despertar porque así lo habían decidido aquellos que deseaban que todo siguiera igual a pesar de las injusticias.

Su decidida toma de conciencia, su acercamiento a aquella gente a la que comprendía, muchas veces a su pesar, y amaba aunque detestara sus costumbres, y el abandono de antiguos ropajes que suponían una traba a la hora de hacerse comprender empezaron a forjar otro poeta. A partir de ahí su simbolismo sería más sutil y preciso, su lenguaje más sobrio y directo, su amor a la naturaleza y a la contemplación, con pinceladas de un hondo romanticismo, acabarían siendo la base de la aportación capital de Machado a la poesía y el camino que, en mayor o menor medida, siguieron los poetas que pudieron acercarse a su obra y nunca quisieron dejarla atrás porque pensaron que se hacía más moderna cuanto más tiempo pasaba, nos seguimos emocionando cuando encontramos una buena muestra de su huella. En modo alguno tildaríamos de arcaico a ningún poeta actual que haya sabido situarse en la estela de un hombre que a través de España y sus problemas específicos supo crear una poesía de calado universal.

Se hace un tanto extraño hablar de Antonio Machado en estos días; nadie duda de su magisterio, de que es, junto a Lorca, el poeta español más popular, pero es posible que, en lo que hemos entendido erróneamente como modernización, hayamos perdido al hombre de la calle cuyo pulso nos daba la medida de la persistencia de un poeta en la vida diaria, en aquello que se puede llegar a decir en la más sencilla de las conversaciones. Su trágico final escapa de esta hiriente apatía; enfrentarnos cada 22 de febrero a su muerte, pensar que esta representa a la de otros muchos españoles que murieron en circunstancias parecidas, y que, cuando se produjo, prevalecía el pensador sobre el poeta; lejos quedaban ya sus Campos de Castilla, obra que por sí sola le encumbra como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Ahora era ese hombre bueno de tono sentencioso empapado de sabiduría popular y ansias regeneradoras que no podía volver la espalda a una realidad que había sobrepasado en mucho las miserias contra las que había clamado. No pudo evitar, algunas veces, que brotaran sus gotas de sangre jacobina, quién sabe apartar con eficacia y clarividencia la radicalización en situaciones extremas, pero siempre soñaba con un marco de reconciliación. Quizás la España a la que tanto amaba y cuyas costumbres criticaba y denunciaba con amargura había acabado atrapada entre dos pesadillas. Pero no solo él sino otros muchos no vieron otra solución, llegados a un punto en que quizás no la había, que abrazarse a una de ellas; el gobierno legítimo de España no había sido defendido por quienes deberían haberlo hecho.

Hará unos cuatro años asistí a una representación de los últimos días de la vida de Antonio Machado, desconozco las consideraciones críticas que había sobre ella, solo sé que llegué a conectar con lo que se pretendía, pude tocar la tristeza y la derrota de un hombre que sabía que ya no había un mañana, sus hondas reflexiones estaban más acorraladas que nunca, incapaces de sacudirse ni un solo instante una atmósfera densa y depresiva, su perfil más político y militante ante las exigencias de una situación desesperada, por qué no pensar que la libertad podía llegar a través de quienes tampoco creían en ella, se veían continuamente interrumpidos por los achaques y una presencia de la muerte que entristecía más aún la grisura del invierno y el sentimiento de que todo se había perdido; en el apartado personal y en el colectivo. Tampoco ayudaba el entorno; su madre, muy enferma, y totalmente desorientada, llegó a preguntar, cuando cogieron uno de los trenes en suelo francés, si llegarían pronto a Sevilla.

Acercarse a Antonio Machado en sus últimos días es sobrecogedor, no podemos evitar pensar en esa soledad que tantas veces se había movido en sus entrañas y que, entonces, adquiría un protagonismo absoluto, un rango definitivo, en ese país que le dolía y al que veía arrodillado ante uno de los momentos más trágicos de su historia, quizás alguna vez pensara que las cosas no podían empeorar, en una pequeña localidad francesa cerca de la frontera que quedaría ligada para siempre a su nombre sin que él pudiera saberlo o presentirlo, y, tal vez, sin que le importara. Tuvieron que pasar muchos años para que supiéramos de la existencia de Collioure, para constatar que cada aniversario de la muerte del poeta era una oportunidad para lamentar la de un régimen democrático. Aún no nos hemos puesto de acuerdo en cómo escribir el nombre de esta pequeña ciudad, dónde situarla en nuestro acervo sentimental, si nos ha ayudado en que persista la emoción de la melancolía. El poeta está muy por encima de su trágico final. Pero, sin que lo pretendiera, se ha convertido en el símbolo de todos los españoles que murieron en circunstancias parecidas.

El poeta, atrapado por una vejez prematura (decía con tristeza que en España lo normal era ser viejo con la edad que él tenía), con el dolor del presente, la ausencia de un futuro, podía estar intentando encontrar la veta de su hondura, hablar por encima de su terrible angustia, lejos de la ventana, el paisaje le parecería muy triste en los días desapacibles de febrero que no habría de atravesar, recordando, quizás, su alma de poeta, la niñez que vibraba enigmática y añorada en el último verso que se encontró entre lo poco que tenía: “Estos días azules y este sol de la infancia”.